田辺ジオパーク研究会 活動履歴Index No.2

2099.01.01

*** 本文の探し方:下の活動内容の日付より、画面右下の ’アーカイブ’ の該当月をクリックすると本文に到達します。

*** 画面右上の ’記事検索’ にて地名等で検索すると該当活動履歴が表示されます。

*** 右段の最新記事には最新の10件がクリックで本文に到達可能です。

但し、最初はIndexになります。(注:620pixel)

-----日付---------------活動内容----------------------------------------

2025.12.20- 第30回ジオ塾「龍神の地質を知って」11.22翔龍祭を再報告

2025.12.13- 第56回公式巡検・見学会「高山寺近辺」

2025.11.22- 田辺市生涯学習フェスティバル展示参加

2025.11.15- 第29回ジオ塾「第55回公式巡検・見学会」の追加報告

2025.10.25- 第55回公式巡検・見学会「紀ノ川竹房橋・粉河寺散策」

2025.10.18- 第28回 ジオ塾 「日本ジオパーク全国大会十勝大会」報告会

2025.09.28- 大塔地球元気村イベント参加

2025.09.20- 第27回 ジオ塾 「国の天然記念物・化石漣痕とは?」

2025 07.06- 第54回 公式巡検 龍神岳周辺

2025 04.29- 第53回 地質の日(18回) 記念イベント・鳥ノ巣半島一周

2025.04.19- 田辺ジオパーク研究会10周年 記念講演会

2025.03.09- 第12回 南紀熊野ジオパークフェスタ展示参加

2025.03.01- 第52回 公式巡検 熊野市赤木城近辺

2025.02.15- 第24回 ジオ塾 「プレートテクトニックスの解説」

2024.12.21- 第23回 ジオ塾「中央構造線博物館を訪れて」

2024.12.21- 第51回 公式巡検 扇ガ浜・磯間岩陰遺跡・砥石山

2024.11.23- 田辺市生涯学習フェスティバル展示参加

2024.11.16- 第22回 ジオ塾「龍神の地質」

2024.10.26- 第50回公式巡検 熊野古道奥駆道七越峰散策

2024.09.29- 大塔地球元気村イベント参加

2024.09.08- 2024 1026予定の「奥駆け道訪問」下見

2024.08.27- 全国ジオパーク下北大会 参加

2024.08.18- 田ジ研自主研修 五百原赤色チャート観察会

2024.08.03- 第10回 風穴サミット@田辺市(0803-0804)参加

2024.07.20- 第21回 ジオ塾「ジオパークって?」何?

2024.07.14- 第49回 公式巡検「すさみ町広瀬谷渓谷-山本一族の隠れ里を訪ねて」

2024.07.01- 2024 0714予定の「すさみ町広瀬谷渓谷-山本一族の隠れ里を訪ねて」下見

2024.06.15- 第20回 ジオ塾 高尾山付近の山

2024.06.06- 田ジ研自主研修 尾鷲市九鬼大配(オハイ)訪問

2024.05.25- 第48回 公式巡検 第17回「地質の日」イベント・日和山と天神崎

2024.04.28- 田辺ジオパーク研究会総会(R6年度)

2024.04.28- 田辺ジオパーク研究会9周年(第6回)記念講演会

2024.04.12- 田ジ研自主研修 高甲良山訪問

2024.03.20- 第47回 公式巡検見学会 日置川沿城址見学会

2024.03.03- 第11回 南紀熊野ジオパークフェスタ展示参加

2024.02.17- 第19回 ジオ塾 「山に魅せられて」久保正一氏

2024.02.12- 田ジ研自主研修 「紀伊風土記の丘」訪問

2024.02.07- 0320公式巡検の下見「日置川城址」

2023.12.16- 第18回 ジオ塾 ジオパーク全国大会報告会

2023.12.03- 田ジ研自主研修 「青石ツアー」

2023.11.25- 田辺市生涯学習フェスティバル展示参加

2023.11.23- 第46回 公式巡検「玉置神社」見学会

2023.11.18- 第17回 ジオ塾 田辺市の文化財紹介

2023.10.07- 第45回 公式巡検「百間山渓谷」探索

2023.09.24- 大塔地球元気村イベント参加

2023.08.30- 田ジ研自主研修 五百原(いもはら)赤色チャート

2023.08.27- 田ジ研自主研修 赤壺訪問

*** 本文の探し方:下の活動内容の日付より、画面右下の ’アーカイブ’ の該当月をクリックすると本文に到達します。

*** 画面右上の ’記事検索’ にて地名等で検索すると該当活動履歴が表示されます。

*** 右段の最新記事には最新の10件がクリックで本文に到達可能です。

但し、最初はIndexになります。(注:620pixel)

-----日付---------------活動内容----------------------------------------

2025.12.20- 第30回ジオ塾「龍神の地質を知って」11.22翔龍祭を再報告

2025.12.13- 第56回公式巡検・見学会「高山寺近辺」

2025.11.22- 田辺市生涯学習フェスティバル展示参加

2025.11.15- 第29回ジオ塾「第55回公式巡検・見学会」の追加報告

2025.10.25- 第55回公式巡検・見学会「紀ノ川竹房橋・粉河寺散策」

2025.10.18- 第28回 ジオ塾 「日本ジオパーク全国大会十勝大会」報告会

2025.09.28- 大塔地球元気村イベント参加

2025.09.20- 第27回 ジオ塾 「国の天然記念物・化石漣痕とは?」

2025 07.06- 第54回 公式巡検 龍神岳周辺

2025 04.29- 第53回 地質の日(18回) 記念イベント・鳥ノ巣半島一周

2025.04.19- 田辺ジオパーク研究会10周年 記念講演会

2025.03.09- 第12回 南紀熊野ジオパークフェスタ展示参加

2025.03.01- 第52回 公式巡検 熊野市赤木城近辺

2025.02.15- 第24回 ジオ塾 「プレートテクトニックスの解説」

2024.12.21- 第23回 ジオ塾「中央構造線博物館を訪れて」

2024.12.21- 第51回 公式巡検 扇ガ浜・磯間岩陰遺跡・砥石山

2024.11.23- 田辺市生涯学習フェスティバル展示参加

2024.11.16- 第22回 ジオ塾「龍神の地質」

2024.10.26- 第50回公式巡検 熊野古道奥駆道七越峰散策

2024.09.29- 大塔地球元気村イベント参加

2024.09.08- 2024 1026予定の「奥駆け道訪問」下見

2024.08.27- 全国ジオパーク下北大会 参加

2024.08.18- 田ジ研自主研修 五百原赤色チャート観察会

2024.08.03- 第10回 風穴サミット@田辺市(0803-0804)参加

2024.07.20- 第21回 ジオ塾「ジオパークって?」何?

2024.07.14- 第49回 公式巡検「すさみ町広瀬谷渓谷-山本一族の隠れ里を訪ねて」

2024.07.01- 2024 0714予定の「すさみ町広瀬谷渓谷-山本一族の隠れ里を訪ねて」下見

2024.06.15- 第20回 ジオ塾 高尾山付近の山

2024.06.06- 田ジ研自主研修 尾鷲市九鬼大配(オハイ)訪問

2024.05.25- 第48回 公式巡検 第17回「地質の日」イベント・日和山と天神崎

2024.04.28- 田辺ジオパーク研究会総会(R6年度)

2024.04.28- 田辺ジオパーク研究会9周年(第6回)記念講演会

2024.04.12- 田ジ研自主研修 高甲良山訪問

2024.03.20- 第47回 公式巡検見学会 日置川沿城址見学会

2024.03.03- 第11回 南紀熊野ジオパークフェスタ展示参加

2024.02.17- 第19回 ジオ塾 「山に魅せられて」久保正一氏

2024.02.12- 田ジ研自主研修 「紀伊風土記の丘」訪問

2024.02.07- 0320公式巡検の下見「日置川城址」

2023.12.16- 第18回 ジオ塾 ジオパーク全国大会報告会

2023.12.03- 田ジ研自主研修 「青石ツアー」

2023.11.25- 田辺市生涯学習フェスティバル展示参加

2023.11.23- 第46回 公式巡検「玉置神社」見学会

2023.11.18- 第17回 ジオ塾 田辺市の文化財紹介

2023.10.07- 第45回 公式巡検「百間山渓谷」探索

2023.09.24- 大塔地球元気村イベント参加

2023.08.30- 田ジ研自主研修 五百原(いもはら)赤色チャート

2023.08.27- 田ジ研自主研修 赤壺訪問

2025.12.20 第30回ジオ塾「龍神の地質を知って」11.22翔龍祭を再報告

2025 1120 第40回村民文化祭(翔龍祭)研究発表のジャンルにて、「龍神村の地質はどのようにできたのか」というテーマで2回発表いたしました。約50名の参加がありました。

ストーリーとして

・現在の世界のプレート運動の状況(Ring of Fire 環太平洋火山帯・造山帯)

・付加体のでき方

・現在の証拠物件(赤つぼ・白つぼ、枕状溶岩、etc)

ストーリーとして

・現在の世界のプレート運動の状況(Ring of Fire 環太平洋火山帯・造山帯)

・付加体のでき方

・現在の証拠物件(赤つぼ・白つぼ、枕状溶岩、etc)

2025.12.13- 第56回公式巡検・見学会「高山寺近辺」

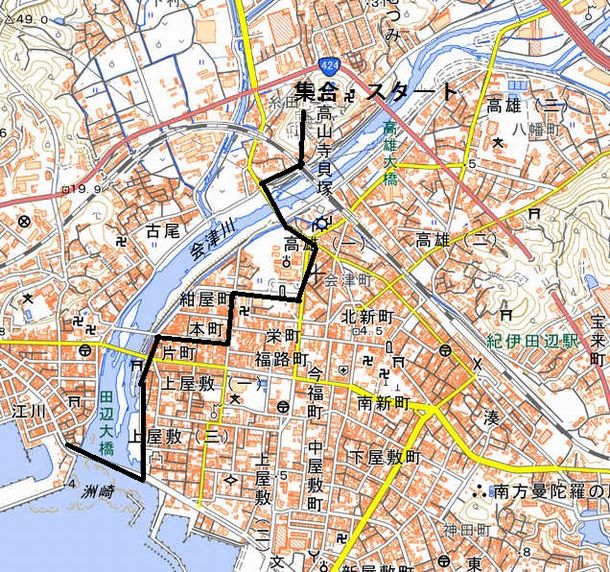

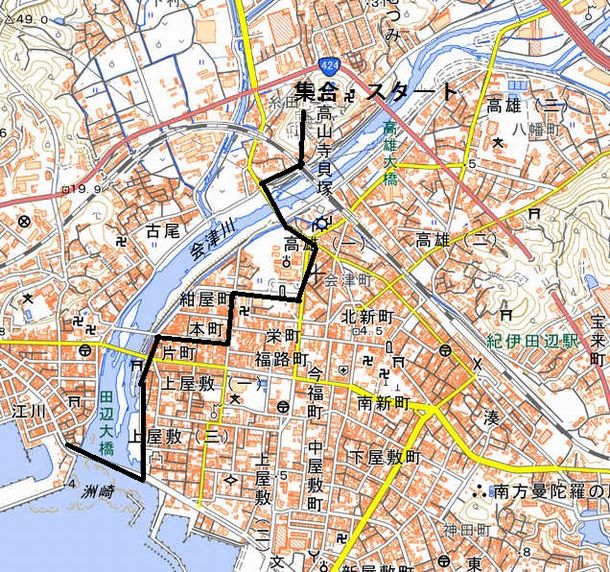

2025 1213 第56回 公式見学会・巡検 田辺市高山寺近辺でした。田辺市自然専門委員会で企画中のツァーの一環として試行しました。高山寺から市内紺屋町・田辺城址跡 食べ歩きも含めて十分楽しめました。お疲れ様でした。9:00集合 12:00解散

kzg1213.jpg)

kzg1213.jpg)

kzg1213.jpg)

鳥山啓(とり やまひらく)

天保八年三月二十五日田辺市本町八十三番地大庄屋 田所周の次男として生れる。

十九才田辺藩鳥山家を継ぎ教育に転じ田辺小学校・和歌山師範・和歌山中学校

明治二十年華族女学院に招かれ上京在任中、世界三大行進曲として有名な軍艦マーチ、田辺高等女学校、校歌の作詞者

大正三年二月二十谷享年七十八才

平成十三年三月吉日 鳥山啓翁

ぼらがたくさん産卵活動をしています。

kzg1213.jpg)

田辺城水門

田辺市指定史跡 (昭和51年3月13日指定)

田辺城は関ヶ原の合戦後、 紀伊国に入国した浅野幸長(あさの よしなが)の執政・浅野左衛門佐氏重(あさのさ えもんのすけうじしげ)によって、 慶長11年(1606) 会津川左岸河口に築城されました。

その後、元和5年(1619) 紀州藩主徳川頼宣(とくがわよりのぶ)の附家老・安藤帯刀直次

(あんどうたてわきなおつぐ)が田辺領主となりましたが、 安藤直次は紀州藩の重臣として和歌山城下に常駐していたため、田辺城には直次の従弟・安藤小兵衛(あんどう こへえ)を留守居役として置き、 小兵衛家が代々城代家老を務めてました。

明治3年(1870) 田辺城は廃城となり、 遺構の多くは姿を消しましたが、埋門型の水門とそれに続く石垣が当時の面影を留めています。

左下側に水門が見えます。

kzg1213.jpg)

江川のちゃんぽんを食す。江川のちゃんぽんとは、そばとうどんを一緒に焼き上げたご当地グルメらしい。千芳というお店だったか?

kzg1213.jpg)

歩程の概略

kzg1213.jpg)

kzg1213.jpg)

kzg1213.jpg)

鳥山啓(とり やまひらく)

天保八年三月二十五日田辺市本町八十三番地大庄屋 田所周の次男として生れる。

十九才田辺藩鳥山家を継ぎ教育に転じ田辺小学校・和歌山師範・和歌山中学校

明治二十年華族女学院に招かれ上京在任中、世界三大行進曲として有名な軍艦マーチ、田辺高等女学校、校歌の作詞者

大正三年二月二十谷享年七十八才

平成十三年三月吉日 鳥山啓翁

ぼらがたくさん産卵活動をしています。

kzg1213.jpg)

田辺城水門

田辺市指定史跡 (昭和51年3月13日指定)

田辺城は関ヶ原の合戦後、 紀伊国に入国した浅野幸長(あさの よしなが)の執政・浅野左衛門佐氏重(あさのさ えもんのすけうじしげ)によって、 慶長11年(1606) 会津川左岸河口に築城されました。

その後、元和5年(1619) 紀州藩主徳川頼宣(とくがわよりのぶ)の附家老・安藤帯刀直次

(あんどうたてわきなおつぐ)が田辺領主となりましたが、 安藤直次は紀州藩の重臣として和歌山城下に常駐していたため、田辺城には直次の従弟・安藤小兵衛(あんどう こへえ)を留守居役として置き、 小兵衛家が代々城代家老を務めてました。

明治3年(1870) 田辺城は廃城となり、 遺構の多くは姿を消しましたが、埋門型の水門とそれに続く石垣が当時の面影を留めています。

左下側に水門が見えます。

kzg1213.jpg)

江川のちゃんぽんを食す。江川のちゃんぽんとは、そばとうどんを一緒に焼き上げたご当地グルメらしい。千芳というお店だったか?

kzg1213.jpg)

歩程の概略

2025.11.22 田辺市生涯学習フェスティバル展示参加

2025.11.15 第29回ジオ塾第55回公式巡検・見学会「紀ノ川竹房橋・粉河寺散策」報告

第55回公式巡検・見学会「紀ノ川竹房橋・粉河寺散策」の追加報告・芝会長

http://tajiken.ciao.jp/cafe2/archives/art/00044.html

http://tajiken.ciao.jp/cafe2/archives/art/00044.html

2025.10.25 第55回公式巡検・見学会「紀ノ川竹房橋・粉河寺散策」

2025 1025 第55回の公式巡検・見学会でした。紀ノ川竹房橋川原と粉河寺散策でした。(渡瀬副会長主催)

人気岩石は紫っぽい紅簾石片岩でしたね。三波川帯は以前、和歌山城近辺を訪問しました。

俗にいう 青石見学を堪能しました。以下で参照可。

http://tajiken.org/cafe/html/mon/201808-1.html

朝8時田辺市は小雨でしたが、現地では雨が止み曇り空。幸運にも雨はなしでした。見学会後はめっけもん広場で買い物、最終的には15:30田辺着でした。

お疲れ様でした。

資料概要

「紀ノ川と粉河寺庭園で結晶片岩を観察」

田辺ジオパーク研究会 202510.25

1. 紀ノ川 (紀の川市・竹房橋の下)

紀ノ川は、長さ136km・流域面積1660km、 奈良県東部の大台ヶ原付近に源流部があり、奈良県内では吉野川として北に向かって流れ、

中央構造線に当たると西に向きを変えて、 和歌山市で紀伊水道に入ります。

流域一帯には火成岩、堆積岩、変成岩と多様な岩石が分布しており、紀の川市付近の河原では多種多様な石ころを拾うことができます。

最も多いのは、下流に向かって左岸に分布する 「三波川帯」の結晶片岩で、結晶片岩だけでも下記のように多くの種類が集められます

(一般的な名称で示す)。また、白い曹長石の結晶が含まれる、いわゆる「点紋帯」の片岩類も多く見られます。

・黒色片岩 (石墨片岩)

・白雲母片岩

・石英片岩

・紅簾石片岩(こうれんせきへんがん)

・緑色片岩 (緑泥石片岩 緑簾石片岩)

など

他の岩石としては、チャート・礫岩・砂岩・泥岩・凝灰岩などの堆積岩、花崗岩などの火成岩もあります。

2. 粉河寺庭園

粉河寺は奈良時代創建の天台宗寺院。 西国三十三所観音霊場第三番の札所、国宝「粉河寺縁起絵巻」 で有名ですが、県内の日本庭園では和歌浦の養水園と並ぶ大名園の粉河寺庭園は、本堂前に高低差3mと他に類がない枯山水が見事です。

その見どころは枯滝石組で滝の上に石橋を渡す「玉澗流」の手法と言われます。中国・宋の著名な画家・玉澗の山水画がモチーフで、後に大きな築山を造り、その間から滝を落とし、滝の上に石橋を架けるのが特徴です。

作庭は、安土桃山時代の戦国武将で、江戸時代には浅野家家老となった上田宗箇(そうこ)と伝えられます。和歌山城二ノ丸庭園の他、徳島城・広島城・名古屋城などの庭園も宗箇作と伝えられています。また、茶人としても千利休・古田織部に師事し、「宗箇流」を開いています。ジオの観点からは結晶片岩を多用する庭園は三波川帯特有のものであり、一部に龍門山からと思われる蛇紋岩が用いられているのも興味深いところです。

(文責W氏)

ZZZ.jpg)

ZZZ.jpg)

ZZZ.jpg)

ZZZ.jpg)

人気岩石は紫っぽい紅簾石片岩でしたね。三波川帯は以前、和歌山城近辺を訪問しました。

俗にいう 青石見学を堪能しました。以下で参照可。

http://tajiken.org/cafe/html/mon/201808-1.html

朝8時田辺市は小雨でしたが、現地では雨が止み曇り空。幸運にも雨はなしでした。見学会後はめっけもん広場で買い物、最終的には15:30田辺着でした。

お疲れ様でした。

資料概要

「紀ノ川と粉河寺庭園で結晶片岩を観察」

田辺ジオパーク研究会 202510.25

1. 紀ノ川 (紀の川市・竹房橋の下)

紀ノ川は、長さ136km・流域面積1660km、 奈良県東部の大台ヶ原付近に源流部があり、奈良県内では吉野川として北に向かって流れ、

中央構造線に当たると西に向きを変えて、 和歌山市で紀伊水道に入ります。

流域一帯には火成岩、堆積岩、変成岩と多様な岩石が分布しており、紀の川市付近の河原では多種多様な石ころを拾うことができます。

最も多いのは、下流に向かって左岸に分布する 「三波川帯」の結晶片岩で、結晶片岩だけでも下記のように多くの種類が集められます

(一般的な名称で示す)。また、白い曹長石の結晶が含まれる、いわゆる「点紋帯」の片岩類も多く見られます。

・黒色片岩 (石墨片岩)

・白雲母片岩

・石英片岩

・紅簾石片岩(こうれんせきへんがん)

・緑色片岩 (緑泥石片岩 緑簾石片岩)

など

他の岩石としては、チャート・礫岩・砂岩・泥岩・凝灰岩などの堆積岩、花崗岩などの火成岩もあります。

2. 粉河寺庭園

粉河寺は奈良時代創建の天台宗寺院。 西国三十三所観音霊場第三番の札所、国宝「粉河寺縁起絵巻」 で有名ですが、県内の日本庭園では和歌浦の養水園と並ぶ大名園の粉河寺庭園は、本堂前に高低差3mと他に類がない枯山水が見事です。

その見どころは枯滝石組で滝の上に石橋を渡す「玉澗流」の手法と言われます。中国・宋の著名な画家・玉澗の山水画がモチーフで、後に大きな築山を造り、その間から滝を落とし、滝の上に石橋を架けるのが特徴です。

作庭は、安土桃山時代の戦国武将で、江戸時代には浅野家家老となった上田宗箇(そうこ)と伝えられます。和歌山城二ノ丸庭園の他、徳島城・広島城・名古屋城などの庭園も宗箇作と伝えられています。また、茶人としても千利休・古田織部に師事し、「宗箇流」を開いています。ジオの観点からは結晶片岩を多用する庭園は三波川帯特有のものであり、一部に龍門山からと思われる蛇紋岩が用いられているのも興味深いところです。

(文責W氏)

ZZZ.jpg)

ZZZ.jpg)

ZZZ.jpg)

ZZZ.jpg)

2025.10.18-第28回 ジオ塾 「日本ジオパーク全国大会十勝大会」報告会

第28回 ジオ塾 「日本ジオパーク全国大会十勝大会」報告会

2025.09.28-大塔地球元気村イベント参加

2025 0928 大塔地球元気村のイベントに参加して。

元気村の名に違(たが)わず大塔は元気だった。

子どもや若者が多いとこんなに活気があるんやなあと、樫山さんと感動することしきり。

タジケンサイトは準備段階から和気あいあい。

壁に、皆で修理したパネルを貼り、見やすい所にお菓子、解答用紙を置き、生痕化石を並べ顕微鏡やライトを設営し(弓場さん主導)、三栖さんお手製の木の素敵な書見台に説明をのせて準備完了。顕微鏡を覗いたり化石に見入ったりと老若男女を問わず来客多数。

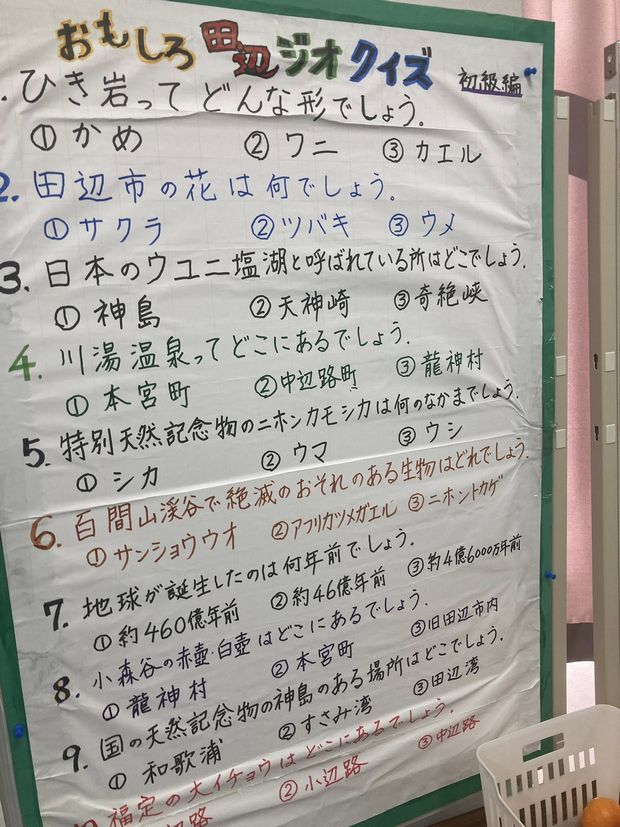

面白クイズは三栖さんが主担当、樫山さんは小さい子どもさんが通りかかると「よお、可愛らしよう!!!」の第一声で呼び込み成功!

大入り満員のタジケンブースでした。(やや、誇張 笑)

大塔中学校の生徒さんや、先生たちも案内やらお手伝いやらで大活躍。「何か子どもたちでお手伝い出来ることありませんか?」と先生。もう準備終了したので「老人相手のおしゃべりお願い出来ますか?」は却下。

河川敷の舞台は夜中までかかって、準備されたとか。座席はよく見かける黄色のコンテナ。

それにしても開催場所のネーミングがステキ。曰く「水辺の楽校」。

今年のテーマはSDGS。ごみは各自お持ち帰り。(これはとても良い試みだと思いました)

体育館でのブースは色々な出展があり工夫ありで興味深く面白かったです。

隣に林野庁が生々しい熊の爪痕のある木(印南町川又観音の森のクマシデの木で、ツキノワグマのもの)と、熊の爪(北海道のヒグマのもの)を展示されてて、目が釘付けに。(そりゃ、あれに引っかかれたら内臓まで届くわ!!! お腹なら!)

鮎川と沖縄出身の二人の女性による手話講座も楽しいものでした。健常者が配慮したいことなども教えて頂きました。30代の男性が主催するベイブレード大会には、朝早くから大勢の親子が並び、各自持参のコマで技を競っていました。ルールは昔のベーゴマと似たようなもの。4点先取で勝ち。(eスポーツ連合和歌山県支部とのこと。)ちなみに、和歌山県内に17名のeスポーツのプロがいて、東京や、海外やらに試合に出かけているそうです。(ビックリ!!!)一時eスポーツをオリンピックにという話が出て驚いたものですが。

ティックトック(世界中の動画を見れるサイト)のコーナーにはスマホ1台と女性が一人。聞くと、大阪や、和歌山にも事務所があり所属してくれる人に動画のとり方などを無料で指導されるとか。事務所の維持や給料はティックトックから出るとのこと。

中国に本社があるティックトックが世界を牛耳っている感じ。だのに中国国内でティックトックは禁止というこの矛盾。

また、若者が数名レゴで作った戦士、船を机いっぱいに並べていました。

河川敷でもヨサコイやらコンサートやらで大にぎわい。

しかし、タジケンブースでのとても嬉しいことは、雑談の中にも学びが沢山あることです。ヒグマのエサは人間だそうです。そう言えば昔、写真家の星野道夫さんが撮影中ヒグマに襲われて亡くなられていましたよね。(1996年8月 カムチャッカ半島)

あと一つ。

皆さんご存知かもしれませんが、アカツキミミズハゼを弓場さんが発見され、学名にYUBAとついているのですよ。凄いことですね。

2025年9月29 文責AM

A.jpg)

B.jpg)

C.jpg)

D.jpg)

元気村の名に違(たが)わず大塔は元気だった。

子どもや若者が多いとこんなに活気があるんやなあと、樫山さんと感動することしきり。

タジケンサイトは準備段階から和気あいあい。

壁に、皆で修理したパネルを貼り、見やすい所にお菓子、解答用紙を置き、生痕化石を並べ顕微鏡やライトを設営し(弓場さん主導)、三栖さんお手製の木の素敵な書見台に説明をのせて準備完了。顕微鏡を覗いたり化石に見入ったりと老若男女を問わず来客多数。

面白クイズは三栖さんが主担当、樫山さんは小さい子どもさんが通りかかると「よお、可愛らしよう!!!」の第一声で呼び込み成功!

大入り満員のタジケンブースでした。(やや、誇張 笑)

大塔中学校の生徒さんや、先生たちも案内やらお手伝いやらで大活躍。「何か子どもたちでお手伝い出来ることありませんか?」と先生。もう準備終了したので「老人相手のおしゃべりお願い出来ますか?」は却下。

河川敷の舞台は夜中までかかって、準備されたとか。座席はよく見かける黄色のコンテナ。

それにしても開催場所のネーミングがステキ。曰く「水辺の楽校」。

今年のテーマはSDGS。ごみは各自お持ち帰り。(これはとても良い試みだと思いました)

体育館でのブースは色々な出展があり工夫ありで興味深く面白かったです。

隣に林野庁が生々しい熊の爪痕のある木(印南町川又観音の森のクマシデの木で、ツキノワグマのもの)と、熊の爪(北海道のヒグマのもの)を展示されてて、目が釘付けに。(そりゃ、あれに引っかかれたら内臓まで届くわ!!! お腹なら!)

鮎川と沖縄出身の二人の女性による手話講座も楽しいものでした。健常者が配慮したいことなども教えて頂きました。30代の男性が主催するベイブレード大会には、朝早くから大勢の親子が並び、各自持参のコマで技を競っていました。ルールは昔のベーゴマと似たようなもの。4点先取で勝ち。(eスポーツ連合和歌山県支部とのこと。)ちなみに、和歌山県内に17名のeスポーツのプロがいて、東京や、海外やらに試合に出かけているそうです。(ビックリ!!!)一時eスポーツをオリンピックにという話が出て驚いたものですが。

ティックトック(世界中の動画を見れるサイト)のコーナーにはスマホ1台と女性が一人。聞くと、大阪や、和歌山にも事務所があり所属してくれる人に動画のとり方などを無料で指導されるとか。事務所の維持や給料はティックトックから出るとのこと。

中国に本社があるティックトックが世界を牛耳っている感じ。だのに中国国内でティックトックは禁止というこの矛盾。

また、若者が数名レゴで作った戦士、船を机いっぱいに並べていました。

河川敷でもヨサコイやらコンサートやらで大にぎわい。

しかし、タジケンブースでのとても嬉しいことは、雑談の中にも学びが沢山あることです。ヒグマのエサは人間だそうです。そう言えば昔、写真家の星野道夫さんが撮影中ヒグマに襲われて亡くなられていましたよね。(1996年8月 カムチャッカ半島)

あと一つ。

皆さんご存知かもしれませんが、アカツキミミズハゼを弓場さんが発見され、学名にYUBAとついているのですよ。凄いことですね。

2025年9月29 文責AM

A.jpg)

B.jpg)

C.jpg)

D.jpg)

2025.09.20-第27回ジオ塾「白浜の化石漣痕」

2025 0920 第27回ジオ塾にて「白浜の化石漣痕」のテーマで調査結果の発表がありました。

概要等を以下に添付しておきます。

tn.jpg)

tn.jpg)

tn.jpg)

tn.jpg)

漣痕とは? (ウィキペディア)

漣痕(れんこん)とは、地層の成層面に残される波状の模様であり、水の流れや波、風によって形成されます。 具体的には、堆積物の表面にできる波状の凹凸模様で、これをリップルとも呼びます。漣痕は、浅海での水の動きによって形成され、 地質学的に貴重な資料とされています。

白浜の化石漣痕(ウィキペディア)

白浜の化石漣痕は和歌山県西牟婁郡白浜町の北寄りに位置する田辺湾に面した 江津良地区の阪田鼻から田尻浜にかけた 「江津良浜」 と呼ばれる海岸線にある。 夏期には海水浴場になる江津良浜は、 汀線に沿って新生代新第三紀鮮新世の砂岩および砂質泥岩が露出しているが、 白浜の化石漣痕はこの砂質泥岩の中に含まれており、これらの化石漣痕は約1000万年前、あるいは約1500万年前に形成されたものと考えられている。 なお、化石漣痕という名称ではあるものの、波や水流によってできた痕跡を化石に例えているものであって厳密な意味での化石ではない。化石漣痕は日本国内各地に見られるが、 白浜の化石漣痕はその中でも漣痕の形状が顕著なものとして1931年(昭和6年) 2月20日に、 当地の当時の村名である瀬戸鉛山村 (せとかなやまむら)を冠した瀬戸鉛山村ノ地層面ノ漣痕の名称で国の天然記念物に指定され、 同村が1940年(昭和15年)3月に町制施行し白浜町と改称された同年8月30日に、 今日の指定名である白浜の化石漣痕へ名称変更された。

白浜の化石漣痕 (ウィキペディア)

白浜町が設置した解説版は江津良浜の西端にあるが、 天然記念物指定当時に設置された石碑および化石漣痕の露頭は江津良浜の東端にある回。 指定地域は白浜町大阪田3700番地および白浜町越口3699番地先より406の1番地先に至る浜地、 並びに朔望満潮線より100m以内の海面と決められており、 指定管理者は白浜町である。

化石漣痕のような水底にできる漣痕はその成因により3タイプあり、主に水流によって形成される 「水流漣痕」、 主に波運動など振動によって形成される 「波漣痕」、これら2つの複合型の「干渉漣痕」 がある。このうち水流漣痕は水流の速度や水底の深さによって、形成される漣痕の形状が直線状であったり曲がりのあるものなど、形状がさまざまに変化することが水路を使った実験で明らかにされており、白浜の化石漣痕は頂部と溝部の形状が直線状に見えることから、比較的流速の速い浅い海で形成されたものと考えられている。白浜の化石漣痕の波長は7-10ミリメートル、波高は1ミリメートル内外の小さいものであるが、 江津良浜東側の砂岩の中には漣痕の確認できる岩が34枚もあり、 その北東方向にある阪田鼻から小丸島付近にかけた海蝕台付近には、岩の幅が1メートルを越す化石漣痕が見られる。

全国指定天然記念物

白浜の化石漣痕 Fossil Ripple Marks

*指定地域 *

Designated National Cultural Asset

10112704-9

白浜町37003699左記地先より406の1地先に至る浜地並に朔望満潮線より100米以内の海面。

阪田崎より田尻浜の海岸には、 汀線に沿って新生代第三紀中期中新世 (約1500万年前)の砂岩と泥岩の互層が露出しています。

その中の砂岩層の上面に、この岩石の成生当時にできた痕がこのまま保存されました。 上をおおっていた泥岩層が波による侵蝕で削られたため、 漣痕を見ることができるようになりました。

Approximately fifteen million years ago during the earth's

Cenozoic era, Ripple marks were made on the surface of the

sandstone and to this day have been preserved intact.

These ripple marks an be seen because the covering layer

of rock has been erroded by the sea over time.

白浜町教育委員会

和歌山県教育委員会

指定年月 昭和6年(1931)2月

田辺市にある国指定天然記念物

神島

鳥ノ巣半島泥岩岩脈

オオウナギ生息地

亀甲石包含層

ユノミネシダ自生地

昭和10年12月24日

昭和11年9月3日

大正12年3月7日

昭和12年6月15日

平成3年1月18日

新庄町

岩礁(新庄町鳥ノ巣付近)

富田川 (鮎川付近)

中辺路町北郡

本宮町湯峯

田辺市にある県指定天然記念物

奥山甌穴

龍神宮のウバメガシ

野中一方杉

住吉神社の社叢

赤滑の漣痕

昭和33年4月1日

平成20年6月24日

昭和33年4月1日

昭和49年12月9日

昭和49年12月9日

新庄町

上秋津

中辺路町野中

鮎川 (住吉神社)

鮎川

ナンキセダカコブヤハズカミキリ生息地

平成28年5月26日

本宮町静川

和歌山県には以下の天然記念物があります

・橋杭岩 (1924年指定) 東牟婁郡串本町

-

●高池の虫喰岩 (1935年指定)-東牟婁郡古座川町

・古座川の一枚岩 (1941年指定) 東牟婁郡古座川町

・白浜の化石漣痕 (1931年指定) 西牟婁郡白浜町

・白浜の泥岩岩脈 (1931年指定) 西牟婁郡白浜町

-

・鳥巣半島の泥岩岩脈 (1936年指定) 田辺市

・神島 (1935年指定) 田辺市

・栗栖川亀甲石包含層 (1937年指定) 田辺市

概要等を以下に添付しておきます。

tn.jpg)

tn.jpg)

tn.jpg)

tn.jpg)

漣痕とは? (ウィキペディア)

漣痕(れんこん)とは、地層の成層面に残される波状の模様であり、水の流れや波、風によって形成されます。 具体的には、堆積物の表面にできる波状の凹凸模様で、これをリップルとも呼びます。漣痕は、浅海での水の動きによって形成され、 地質学的に貴重な資料とされています。

白浜の化石漣痕(ウィキペディア)

白浜の化石漣痕は和歌山県西牟婁郡白浜町の北寄りに位置する田辺湾に面した 江津良地区の阪田鼻から田尻浜にかけた 「江津良浜」 と呼ばれる海岸線にある。 夏期には海水浴場になる江津良浜は、 汀線に沿って新生代新第三紀鮮新世の砂岩および砂質泥岩が露出しているが、 白浜の化石漣痕はこの砂質泥岩の中に含まれており、これらの化石漣痕は約1000万年前、あるいは約1500万年前に形成されたものと考えられている。 なお、化石漣痕という名称ではあるものの、波や水流によってできた痕跡を化石に例えているものであって厳密な意味での化石ではない。化石漣痕は日本国内各地に見られるが、 白浜の化石漣痕はその中でも漣痕の形状が顕著なものとして1931年(昭和6年) 2月20日に、 当地の当時の村名である瀬戸鉛山村 (せとかなやまむら)を冠した瀬戸鉛山村ノ地層面ノ漣痕の名称で国の天然記念物に指定され、 同村が1940年(昭和15年)3月に町制施行し白浜町と改称された同年8月30日に、 今日の指定名である白浜の化石漣痕へ名称変更された。

白浜の化石漣痕 (ウィキペディア)

白浜町が設置した解説版は江津良浜の西端にあるが、 天然記念物指定当時に設置された石碑および化石漣痕の露頭は江津良浜の東端にある回。 指定地域は白浜町大阪田3700番地および白浜町越口3699番地先より406の1番地先に至る浜地、 並びに朔望満潮線より100m以内の海面と決められており、 指定管理者は白浜町である。

化石漣痕のような水底にできる漣痕はその成因により3タイプあり、主に水流によって形成される 「水流漣痕」、 主に波運動など振動によって形成される 「波漣痕」、これら2つの複合型の「干渉漣痕」 がある。このうち水流漣痕は水流の速度や水底の深さによって、形成される漣痕の形状が直線状であったり曲がりのあるものなど、形状がさまざまに変化することが水路を使った実験で明らかにされており、白浜の化石漣痕は頂部と溝部の形状が直線状に見えることから、比較的流速の速い浅い海で形成されたものと考えられている。白浜の化石漣痕の波長は7-10ミリメートル、波高は1ミリメートル内外の小さいものであるが、 江津良浜東側の砂岩の中には漣痕の確認できる岩が34枚もあり、 その北東方向にある阪田鼻から小丸島付近にかけた海蝕台付近には、岩の幅が1メートルを越す化石漣痕が見られる。

全国指定天然記念物

白浜の化石漣痕 Fossil Ripple Marks

*指定地域 *

Designated National Cultural Asset

10112704-9

白浜町37003699左記地先より406の1地先に至る浜地並に朔望満潮線より100米以内の海面。

阪田崎より田尻浜の海岸には、 汀線に沿って新生代第三紀中期中新世 (約1500万年前)の砂岩と泥岩の互層が露出しています。

その中の砂岩層の上面に、この岩石の成生当時にできた痕がこのまま保存されました。 上をおおっていた泥岩層が波による侵蝕で削られたため、 漣痕を見ることができるようになりました。

Approximately fifteen million years ago during the earth's

Cenozoic era, Ripple marks were made on the surface of the

sandstone and to this day have been preserved intact.

These ripple marks an be seen because the covering layer

of rock has been erroded by the sea over time.

白浜町教育委員会

和歌山県教育委員会

指定年月 昭和6年(1931)2月

田辺市にある国指定天然記念物

神島

鳥ノ巣半島泥岩岩脈

オオウナギ生息地

亀甲石包含層

ユノミネシダ自生地

昭和10年12月24日

昭和11年9月3日

大正12年3月7日

昭和12年6月15日

平成3年1月18日

新庄町

岩礁(新庄町鳥ノ巣付近)

富田川 (鮎川付近)

中辺路町北郡

本宮町湯峯

田辺市にある県指定天然記念物

奥山甌穴

龍神宮のウバメガシ

野中一方杉

住吉神社の社叢

赤滑の漣痕

昭和33年4月1日

平成20年6月24日

昭和33年4月1日

昭和49年12月9日

昭和49年12月9日

新庄町

上秋津

中辺路町野中

鮎川 (住吉神社)

鮎川

ナンキセダカコブヤハズカミキリ生息地

平成28年5月26日

本宮町静川

和歌山県には以下の天然記念物があります

・橋杭岩 (1924年指定) 東牟婁郡串本町

-

●高池の虫喰岩 (1935年指定)-東牟婁郡古座川町

・古座川の一枚岩 (1941年指定) 東牟婁郡古座川町

・白浜の化石漣痕 (1931年指定) 西牟婁郡白浜町

・白浜の泥岩岩脈 (1931年指定) 西牟婁郡白浜町

-

・鳥巣半島の泥岩岩脈 (1936年指定) 田辺市

・神島 (1935年指定) 田辺市

・栗栖川亀甲石包含層 (1937年指定) 田辺市

2025 0706 第54回 公式巡検 龍神岳周辺

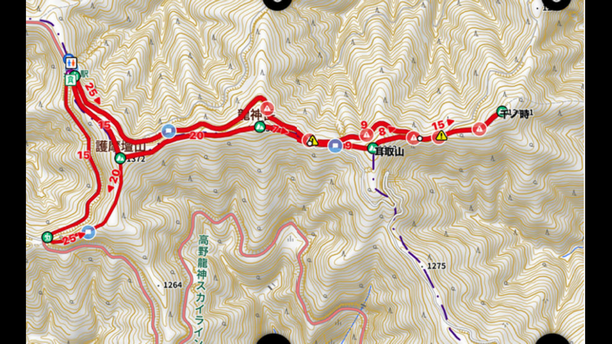

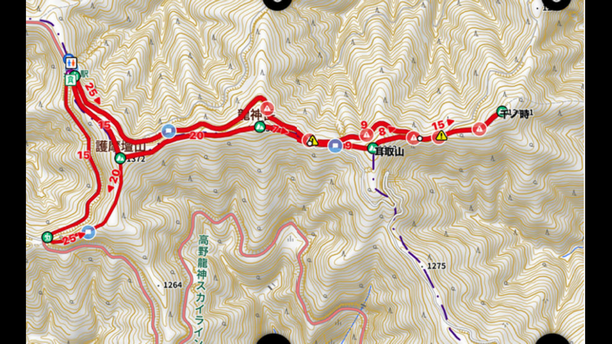

2025 0706 第54回 公式巡検の開催でした。 元々 「越戒の滝」周辺の予定でしたが、 6/22の下見にて、 林道が荒れて通行止めということが判明、 6/28 の定例会にてコースを変更し、高原散策に変更しました。天気よしと涼風が気持ち良く、ぶな等の新緑の中、13000歩の歩程でした。この尾根筋コースは東西方向のコースで気持ちの良いアップダウン(護摩壇山1372M-龍神岳1382M-耳取山1363M-千の時峰1344M)が続き、西は森林公園入り口から東は千の時峰迄足慣らしには最高のルートでしょう。お勧めのルートです。お疲れ様でした。

*地質図でまとめてみました。歩いたコースは美山付加コンプレックスの護摩壇山ユニットの

護摩壇山スラストに沿って歩いたことになります。予定していた「越戒の滝」は護摩壇山スラスト直下に存在刷る模様です。(耳元山は耳取山の間違い)

76.jpg)

76.jpg)

76.jpg)

76.jpg)

*地質図でまとめてみました。歩いたコースは美山付加コンプレックスの護摩壇山ユニットの

護摩壇山スラストに沿って歩いたことになります。予定していた「越戒の滝」は護摩壇山スラスト直下に存在刷る模様です。(耳元山は耳取山の間違い)

76.jpg)

76.jpg)

76.jpg)

76.jpg)